Ⅰ.第26期活動報告

1.第26期の主な成果と課題

(1)産業の基盤である安全の堅持と人材の確保・拡大

①航空安全政策の実現と安全意識の醸成

○航空安全委員会を年4回開催し、航空安全に関わる政策実現力向上や理解促進を図りました。また、7月に安全シンポジウムを開催し、外部講演や航空連合の取り組み報告に加え、他産業別組合の安全担当者を招いてのパネルディスカッション「あらゆる産業で人手不足の時代に『安全』をいかに守るか」を実施し、安全意識の醸成に努めました。

○国の「第3回保安検査の実施主体の円滑な移行等に向けた実務者検討会議」が開催され、保安検査の実施主体・費用負担の見直しに関する「中間とりまとめ(案)」が示されました。各空港における課題の点検も踏まえ、主体的・積極的な発信に取り組んでいきます。

○国の「第4回航空医学分野の規制等に関する検討会」が開催され、「とりまとめ(案)」として「アルコール検査制度の合理化」が示されました。今後は、航空局において実現に向けて必要な施策が進められる見込みとなっており、航空連合としても関係加盟組合と連携して対応していきます。

○国の「グランドハンドリングにおける安全監督体制の強化に向けたワーキンググループ」が開催され、空港の制限区域内における事故件数が増加していることを踏まえた対策強化に向けて、グランドハンドリング事業者から国が直接、情報提供を受ける制度を創設し、重大な事案等が発生した際には国がただちに対応できる仕組みが検討されることになりました。同制度の実効性を高める観点で、航空連合として引き続き主体的に関わっていきます。

②産業で働く魅力の再発見・再構築による発信強化と人材の確保・拡大

○現状の人材不足や継続している離職への課題に対応するため、航空関連産業で働く魅力の再発見、再構築の観点で、仕事インタビューにおいて整備・グラハン・貨物だけではなく、職種を広げた上で、内容の充実を図りました。

○産業で働く魅力や航空関連産業のトピックについて、各種SNS(X、Instagram、Facebook)を活用し、発信を強化しました。

○将来を担う若年層や子どもたちに産業で働く魅力を伝えるべく、継続的な取り組みとして、3月と8月に「学びのフェス」へ出展しました。また、環境ボランティアを実施している福岡県八女市において航空連合福岡と本部で連携の上、航空教室を昨期に引き続き開催し、保護者を含めて約100名が参加しました。

○国の「第1回空港グランドハンドリング事業における適正取引等推進のためのガイドライン策定に向けたワーキンググループ」において、職場の実態を踏まえ、国のガイドライン策定に向けて航空連合の考えを発信しました。安全を支えるすべての働く人の労働条件の向上・職場環境の整備や安定的・計画的に人材を確保できる産業構造の確立に向けて取り組みを進めていきます。

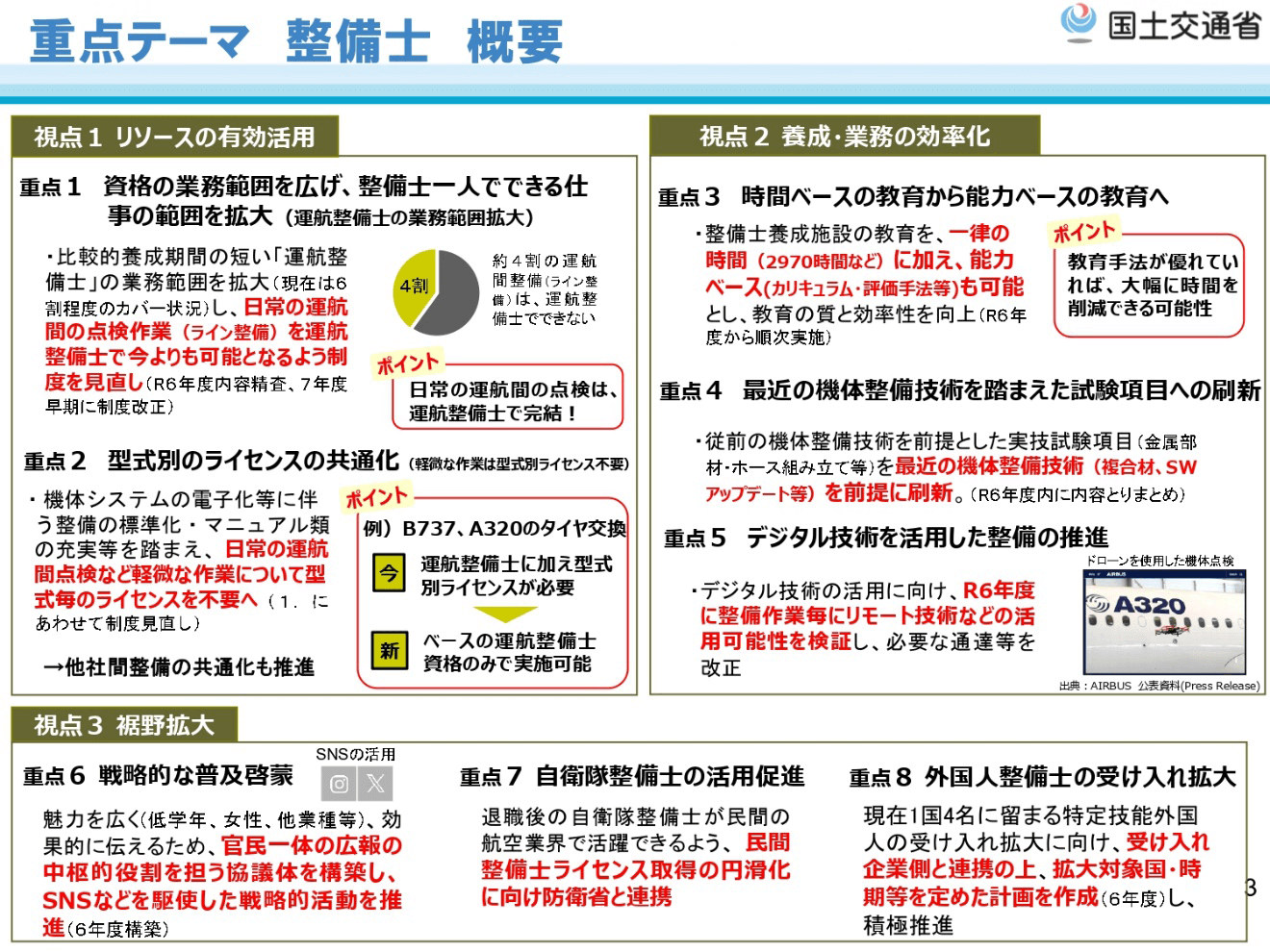

○国の「第9回航空整備士・操縦士の人材確保・活用に関する検討会」が開催され、2024年6月公表の「中間とりまとめ」を元に、その後の経過等を反映した最終とりまとめが公表されました。多くの項目が2025年度に運用開始される予定となっており、各社制度等への円滑な導入や職場への浸透に向けて、引き続き関係加盟組合と連携して対応していきます。

(2)「圧倒的な生産性向上」と「継続的な人への投資」による好循環の実現

①「圧倒的な生産性向上」にむけた産業政策の実現力強化

○令和8年度政府予算概算要求および税制改正に際して、航空連合の政策要望を反映させるべく、政府・政党など関係各所に対して精力的に要請をおこないました。

○政策実現力の強化に向け、航空連合政策議員フォーラムを定期的に開催するとともに「航空連合政治塾」を開催し、政策実現と政治の関わりについて参加者の理解を深めました。

○自由民主党との政策意見交換を実施し、関係を深めたことに加え、昨期に引き続き公明党と産業政策に関する意見を交換しました。政権与党に対して航空関連産業を取り巻く職場の課題を伝え、要請を通じて政府方針への意見反映をおこないました。

○定期航空協会と政策要請や各種取り組みなどについてタイムリーに意見交換・情報共有をおこないました。一方、「航空産業政策意見交換会(仮称)」の実現には至っておらず、事業者団体と産業別組合の役割や関係が設立当初と比べて大きく変化しているという認識を共有化し、開催に向けて引き続き取り組む必要があります。

○空港グランドハンドリングにおける産業労使関係の構築・強化と、処遇改善などを含めた魅力ある業界づくりに向けた認識合わせを目的とし、(一社)空港グランドハンドリング協会と、昨期に引き続き産業労使懇談会を開催しました。共通の課題認識をもとに労使双方が労働条件の改善などに具体的に取り組むとともに、産業政策を中心に連携すべき課題について産業労使の実行力を高め、職場・業種の問題解決と魅力ある業界づくりに取り組みます。

○2025年5月に政策シンポジウムを開催し、「訪日6,000万人・地域社会を支える航空・空港財源のあり方とは」をテーマにパネルディスカッションを通じて議論を深めました。

○2025年5月、昨年1月に発生した能登半島地震および羽田空港航空機衝突事故を踏まえ審議されていた航空法・空港法等の改正案が、参議院本会議において可決・成立しました。衆議院および参議院における各国土交通委員会の可決時には、附帯決議がおこなわれ、航空連合の考え方も一部反映されました。

○「第1回国内航空のあり方に関する有識者会議」が開催され、航空連合もエアライン各社や業界団体とともにオブザーブ参加することになりました。コロナ禍以降、需要構造の変化やコスト上昇により、国内線の事業環境が急速に悪化していることを踏まえて設置された会議であり、今後も働くものの視点に立ち、積極的に参画していきます。

○カスハラ対策の法制化を求める立場から、上部団体や他産別組織、さらに業界団体とも問題意識を共有し、2025春闘も含め、積極的な取り組みをおこなってきましたが、2025年6月、企業に対してカスタマーハラスメント対策を講じることを義務化する労働施策総合推進法の改正案が、参議院本会議において可決・成立しました。

○立憲民主党、国民民主党に対し、2025年7月末に与野党でガソリンの旧暫定税率の廃止に向けた合意がおこなわれたことを踏まえ、少なくとも、現在定額で措置されている水準(航空機燃料1リットルあたり4円)を当面の間、継続することを緊急要請しました。

○航空連合の政策提言について加盟組合内部の理解促進を目的として、NEWS EXPRESSの発行(年間150本以上)などにより情報をタイムリーに共有しました。また、マスコミを活用した情報発信にも注力し、記者会見(運動方針、2025春闘方針、2025春闘経過報告)を通じて、メディアでの発信力強化を図りました。

②「継続的な人への投資」にむけた労働政策の実現力強化

○2025春闘に向けて各職場の状況を十分に共有し、航空連合全体の機運を高めるべく、対面で春闘討論集会を開催し、約70名が参加しました。

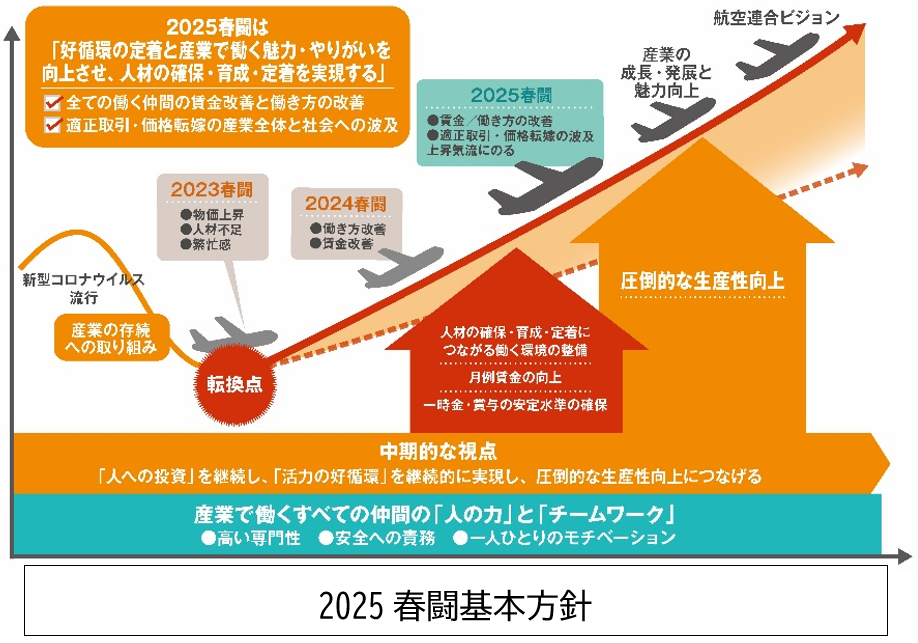

○これまでの「人への投資」による「圧倒的な生産性向上」の好循環を中長期的に定着させるとともに、産業で働く魅力・やりがいの向上を通じて「人材の確保・育成・定着」を実現することをめざしました。

○月例賃金については、2025春闘方針でベースアップを軸として月例賃金改善4%・12,000円の目安を掲げ、50組合が賃金要求をおこない、要求平均額は13,743円、回答平均額は11,068円となりました。結果、昨期に引き続き高い水準の賃上げを実現し、成果をあげることができました。

○2024春闘の振り返りをふまえ、2025春闘では、継続的な賃金改善に加えて、働き方・生産体制の見直しに注力して取り組む方針を掲げ、引き続き勤務間インターバル協定(11時間)の締結に向けて全体で取り組みました。18組合が要求を掲げ、13組合で何らかの前進回答を得ることができ、昨期の倍となる6組合で締結に至ることができました。また、働きやすさ・働きがいを実感できる環境を整備するために、今期はカスタマーハラスメントに関する取り組みも大きく前進させることができました。(一社)空港グランドハンドリング協会との産業労使懇談会の議題として取り上げ、課題認識をあわせることができたことに加え、定期航空協会をはじめとする航空業界団体と連携し、カスタマーハラスメント対応周知ポスターの制作に携わりました。カスタマーハラスメントから従業員を守り、安心して働ける航空業界の労働環境を整え、利用者に品質の高いサービスを提供していけるよう取り組むことができました。

○働く仲間が航空関連産業で長く働きたいと思うことができるためには、2025春闘の到達点をふまえたうえで、一過性の取り組みに終わらせることなく、産業全体で働く魅力を継続的に向上させる必要があります。そのためには、他産業に後れをとることなく、賃金と働き方の両面から労働条件の改善に努め、「人材の確保・育成・定着」を実現することが求められます。

○「航空連合 中期労働政策方針(2022-2025)」の最終年を迎え、賃金や一時金・賞与、総実労働時間など中期的に目指すべき目標の達成に向けた取り組みを加速し、持続性のある新たな労働政策である「航空連合 中期労働政策方針(2026-2029)」を第27回定期大会で提案します。

③適正な取引の推進による産業内への「人への投資」の波及

○労組の有無や資本関係にかかわらず、地方空港、委託企業等の状況把握、課題共有を段階的に進めました。具体的には、交運労協の仲間との意見交換を実施し、政策活動の充実、産業全体の付加価値の拡大に取り組みました。引き続き、航空関連産業で働く仲間との交流、意見交換の充実を図っていきます。

○産業が持続的に発展していくためには、産業全体で労働条件を向上させ、人材を確保・育成・定着させていくことが不可欠です。受委託関係の適正化を促すとともに、航空分野における特定最低賃金や労働協約の拡張適用などによる産業全体での労働条件向上施策を継続的に検討します。

○「航空連合 適正取引ガイドライン」を策定し、内閣総理大臣補佐官や航空局、中小企業庁、公正取引委員会への要請をおこない、産業内に適正な取引を推進する環境の整備の実現に向けて取り組みました。その結果、2025年4月、航空局が「適正取引推進のためのガイドライン策定に向けたワーキンググループ」を立ち上げ、航空連合もガイドラインに反映すべき内容を発信しました。成案に向けて航空連合の意見を反映すべく、継続して取り組みます。

(3)仲間の輪の拡大と運動の変革への挑戦

①健全な労使関係の構築と組織基盤の強化による5万人組織への挑戦

○組織基盤を強化すべく航空連合組織化方針を策定しました。今後、方針に基づいて具体的な活動につなげるべく、加盟組合や地方組織と議論を深めていきます。

○航空関連産業全体における健全な労使関係の構築と航空連合の組織力強化、付加価値の波及に向け、仲間の輪の拡大・組織化に継続的に取り組みました。第26期においては、SKYMARK WORKERS UNIONの加盟を承認し、加盟組合は59組合となりました。

○航空連合の活動や成果を組合員や産業で働く仲間に分かりやすく簡易に伝えられるよう、各種情報発信ツール(Webサイト、X、Facebook、航空連合NEWS)を積極的に活用しました。

○組合員の生活の安心につながるよう、「ゆとり共済つばさ」や「医療共済」などの組合員向けサービスと、組合活動補償共済やメンタルヘルスサポートなどの組合単位で加入するサービスに関して、組織委員会などを通じ、周知・広報を徹底しました。スケールメリットをいかした組合員向けサービスを対外的にも周知し、組織拡大につなげます。

②多様な仲間の価値観を職場や労働組合に反映させるジェンダー平等の推進

○「航空連合 ジェンダー平等推進計画(2021.10~2025.9)」に基づき、機関会議での女性参画比率目標35%に対して中央執行委員会、第26回定期大会、中央委員会は未達となりました。第26回定期大会では2025年10月から2030年9月を期間とした「航空連合 ジェンダー平等・多様性推進計画」を提案し、これまでの成果と課題を踏まえ、取り組みを強化していきます。

○ジェンダー平等をより積極的に推進すべく、「ジェンダー平等推進フォーラム」を6月に開催し、産業におけるジェンダー平等をいかに推進するか議論を深めました。

○女性リーダーがより一層活躍するための研修や交流機会を提供するWINC(Women's Interactive Networking Community)を今期も年間3回開催しました。参加者自身のありたい姿や課題を達成していくためのグループワークとディスカッションを通じて交流を深めました。また、これまでのWINC受講者との意見交換を初めて実施し、交流を深めました。

○他産別との勉強会や交流会をおこなうとともに、ジェンダー平等推進委員会においては、様々な多様性について理解を深めることを目的とした外部講師による講演をおこなうなど、内容の充実と運営の工夫に取り組みました。

③航空連合地方組織の基盤強化と本部との連携

○UX(ユニオン・トランスフォーメーション)プロジェクトの答申をふまえ、オンライン開催と集合開催のメリットを最大化した運営形態を意識して各会議を開催しました。また、各種シンポジウムやフォーラムでは資料の電子・紙配布を参加者が選択できるようにしました。

○中央執行委員会で議論されている議題と地方執行委員会との連携を図ることを目的に、昨期に引き続き加盟組合代表者会議に地方組織代表者が参加しました。引き続き本部執行部との連携強化や地方執行委員会の充実に取り組みます。

④産業に集う仲間の人材育成・人材交流の一層の強化

○新任役員向けの基礎教育として、リーダーズカレッジを東京・大阪で開催し、約100名が参加して、労働法や組合役員に必要な心構えに関する講義を受講しました。また、フォローアップセミナ-を昨期に引き続き対面で開催し、自身の成果と課題を振り返るとともに、全国の職場で奮闘する仲間同士の交流を図ることができました。

○加盟組合代表者会議の開催にあわせて、組織代表者を対象としたトップリーダーセミナーを年4回開催し、外部講師による講演を通じて、航空連合ビジョン達成に向けた知識付与と意識醸成をおこないました。

○集合形式で開催する際には関連する地域や施設の見学など、実出席の価値の最大化に努めました。各部会では他産業の視察など、合宿も積極的におこないました。

⑤産業別組合として直面する社会課題への対応強化

○航空連合独自の環境ボランティア活動「空をつなぐ。笑顔をつなぐ。」プロジェクトで設立した「航空連合の森」(福岡県八女市)において、森を育てていくための下草刈りを実施し、全国の加盟組合から47名が参加しました。交流会では加盟組織間の繋がりを深めるとともに、製材会社の方から「職場や組合活動で取り組める木育」をテーマとしたワークショップを開催していただき、身近な場所から始める脱炭素社会の実現に向けた取り組みとして、意義深いものとなりました。

○「連合平和行動 in 長崎」に加盟組合から参加者を募り、全国から16名が参加しました。連合2025平和ナガサキ集会、長崎原爆犠牲者慰霊平和祈念式典への出席とピース・ウォークとして長崎市平和公園の見学・慰霊を通じ、平和運動の重要性や労働組合が果たすべき役割を学びました。航空関連産業は平和の上に成り立っていることを改めて認識し、核兵器廃絶への取り組みなど、平和活動につなげていきます。

○2024年10月にITF(国際運輸労連)の世界大会がモロッコで開催され、航空連合から大会代議員を派遣し、世界の交通運輸・航空産業に関する課題について議論しました。2025年8月にはトップリーダーセミナーでITF民間航空部会からの講演を受け、航空連合の問題解決と国際労働運動の関係性や国際交流の重要性を確認しました。

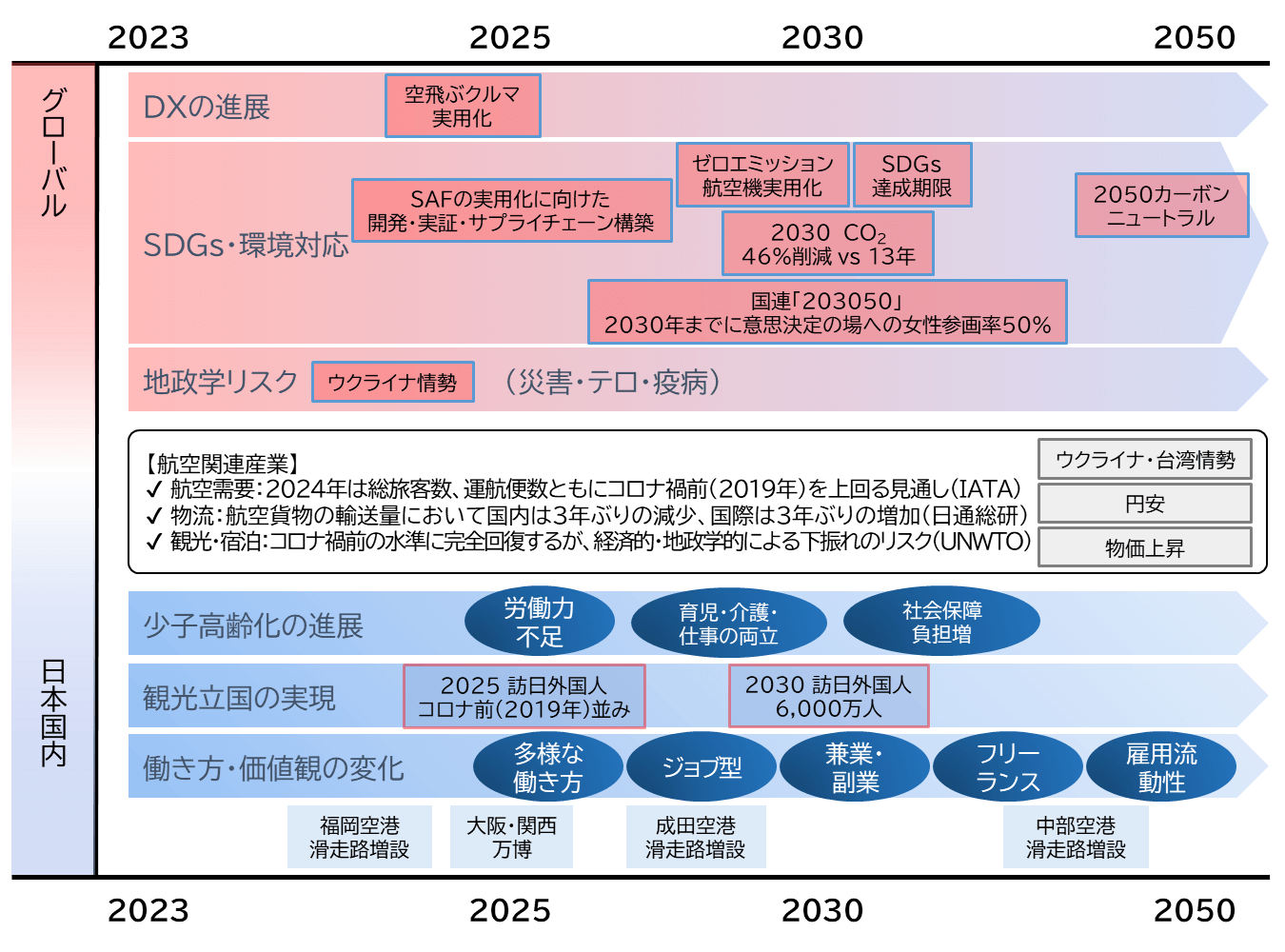

Ⅱ.第27期(2025年10月~2026年9月)を取り巻く環境

=国際情勢=

国際通貨基金(IMF)が2025年7月に公表した世界経済見通しによれば、世界経済の成長率は2025年3.0%、2026年3.1%と予測されています。世界全体としては大きな落ち込みは回避しているものの、成長の勢いは依然として弱く、横ばい圏での推移が続く見通しです。とりわけサービス価格の上昇が根強く、インフレ率の鈍化は想定以上に緩やかです。

米国大統領選挙を経て発足した新政権は、製造業保護と貿易赤字削減を掲げ、中国や欧州、日本などに対して追加関税(いわゆる「トランプ関税」)を導入しました。これにより国際的なサプライチェーンの再編が進む一方、貿易摩擦の激化や報復措置が世界経済に不確実性をもたらしています。各国の政策金利の高止まりと相まって、企業活動や消費者物価への影響が拡大し、成長の下押し要因となっています。また、中東地域の地政学的緊張や資源価格の変動、気候変動による自然災害リスクなども重なり、世界経済の先行きは引き続き不透明です。

国際観光については、国連世界観光機関(UNWTO)が2024年にパンデミック前(2019年)の水準を完全に上回ったと発表しており、2025年も引き続き堅調な成長が見込まれています。アジア太平洋地域や中東では旺盛な需要が観測され、国際観光は世界経済を下支えする主要分野となっています。ただし、インフレや高金利、不安定な原油価格、国際物流の混乱は、航空・宿泊費用を押し上げ、観光需要に影響を与える可能性があります。

=国内情勢=

政府の月例経済報告(令和7年8月)では、日本経済は雇用・所得環境の改善を背景に緩やかな回復基調が続くとされていますが、海外景気の減速や資源価格の変動が下押しリスクとなっています。自民党総裁選後の政治体制や衆議院解散総選挙の可能性など、国内の政局にも注視が必要です。

労働分野では、完全失業率の改善傾向が続き、定期給与・現金給与総額も増加しています。連合がまとめた2025年春闘の最終集計によると、平均賃上げ率は5.25%、平均賃上げ額は16,356円となり、昨年に続き過去30年以上で最高水準を記録しました。大手企業の積極的な賃上げが中小企業にも広がり、全体として賃金改善の流れが定着しつつあります。航空・観光を含む交通運輸・サービス産業はコロナ禍からの回復を着実に進めているものの、財務基盤の弱さや人材不足といった課題が依然として重くのしかかっています。

=航空関連産業=

航空関連産業は、国内線需要がコロナ禍前の水準をおおむね回復し、地方路線においても堅調な需要が続いています。国際線はインバウンドが好調に推移しており、円安の追い風もあって訪日外国人旅行者数は2019年を上回る水準に到達しました。一方で、物価高や円安の影響によりアウトバウンド需要の回復は依然として鈍く、回復の遅れが課題となっています。また、ロシアによるウクライナ侵攻の影響で欧州線が最短経路を利用できない状況が継続しており、運航効率やコスト面での負担が続いています。

国際航空運送協会(IATA)は、2025年の世界の総旅客数が約48億人に達し、過去最高を更新すると予測しています。運航便数は4,100万便を超え、総収益は1兆ドル規模に拡大すると見込まれています。こうした需要拡大に対応するため、日本政府は「2030年訪日外国人旅行者6,000万人」の目標を堅持しつつ、人材確保や空港インフラ整備を重点課題として位置づけています。

また、カーボンニュートラルの推進も引き続き重要なテーマです。2022年に成立した改正航空法を踏まえ、SAF(持続可能な航空燃料)の供給拡大や、航空機の燃費改善、省エネ型空港設備の導入などが進められています。特に2025年には国内空港においてもSAFの実証供給が広がり始めており、2050年「脱炭素社会」の実現に向けて航空会社・空港会社・燃料製造企業・行政が一体となった取り組みの加速が求められています。

【取り巻く環境について】

【参考:航空整備士・操縦士の人材確保・活用に関する検討会】

出典:国土交通省 航空整備士・操縦士の人材確保・活用に関する検討会 最終とりまとめ概要

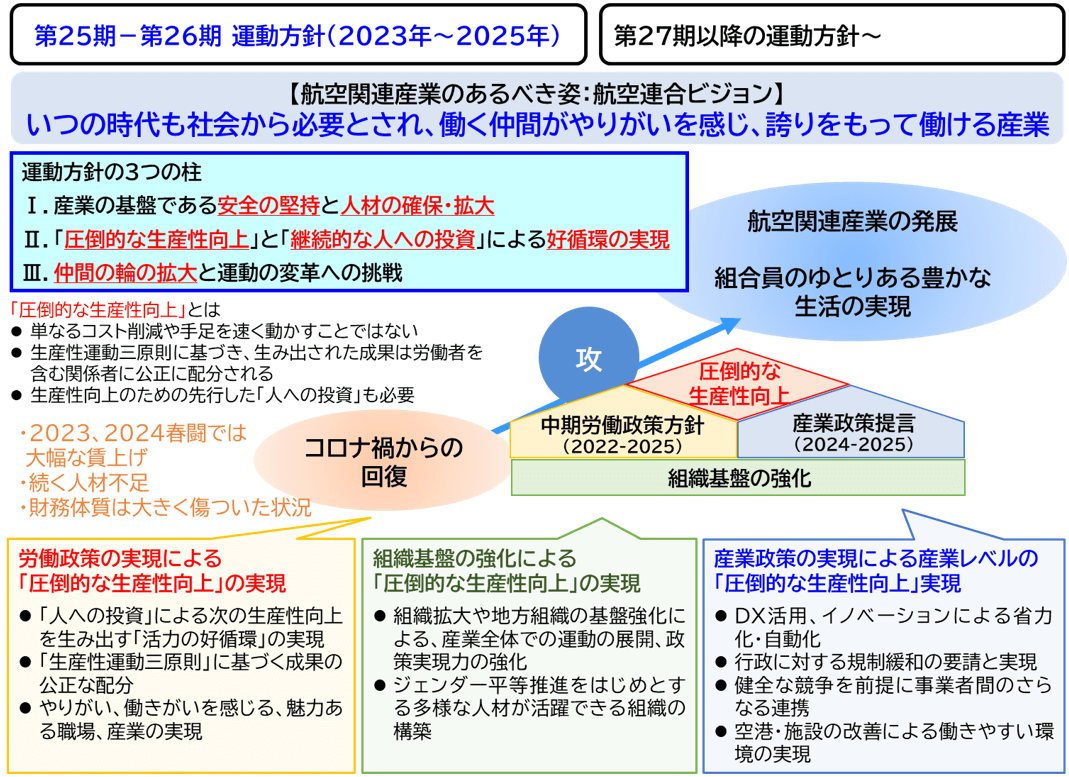

Ⅲ.第27期-第28期 運動方針(案)

第26期は、2024年の訪日外国人旅行者数が過去最高の約3,686万人となるなど、旅客需要は堅調な回復が続いており、航空関連産業のさらなる成長に向けて展望が拓ける1年となりました。一方で、既存の課題に加え、国内線の収益性が著しく低下しているという新たな問題も浮き彫りになるなど、産業全体で取り組むべき課題は広がりを見せています。

多くの職場では、人材不足が継続課題となっています。国における人材確保に向けた議論が加速しており、航空連合としても現場の声を丁寧に拾い上げ、引き続き意見反映に努めていくことが重要です。2025春闘では、航空連合として「12,000円または4%目安」のベースアップ方針を掲げ、各加盟組合が粘り強く労使交渉・協議を重ねた結果、一時金・賞与を含めて昨年に引き続き賃上げ成果を実現しました。また、労務費の適正な転嫁を通じた安全な職場環境の実現に向けて、「航空連合 適正取引ガイドライン」を策定し、賃上げの実効性を高める取引環境の整備に着手しました。しかしながら、依然として他産業との賃金格差や、長期化する実質賃金の低下傾向は続いており、勤務間インターバル協定(11時間)の締結拡大を含め、産業全体で継続的な賃金・労働条件の改善に取り組む必要があります。航空関連産業は、空港・客室・整備・物流・ホテルなど幅広い領域の仲間によって支えられており、安全で高品質な運航とサービスを提供するためには、それぞれの職場が安心して働ける環境づくりが不可欠です。産業を支えるすべての仲間の声に応え、航空労働界を代表する産業別組合としての責務を果たしていきます。

産業の魅力発信も引き続き重要な課題です。コロナ禍により顕在化した業界の脆弱性や不安定さが、若年層の志望離れにつながっています。航空に関する専門学校では定員割れが続き、産業の将来を担う人材確保が危機的状況にあります。2030年訪日外国人旅行者数6,000万人の達成に加え、観光立国を支える航空関連産業の重要性を踏まえれば、働く仲間自身が産業で働く魅力を再確認したうえで、積極的に外部に発信していくことなど、私たちの目指す姿である航空連合ビジョン「いつの時代も社会から必要とされ、働く仲間がやりがいを感じ、誇りをもって働ける産業」の実現に向け、さらに取り組みを進めていく必要があります。

このような認識に基づき、新たに第27期-第28期の2か年方針を策定し、これまでの成果と課題をふまえ、今後の運動をさらに充実させていくこととします。産業の基盤である安全を守り続けていくためには、人材の確保・育成・定着が極めて重要であることから、第一に「1.産業の基盤である安全の堅持と人材の確保」に取り組みます。安全の意識を具体的な行動へとつなげる取り組みを継続的に強化していくことに加え、産業の持続的な発展の前提となる将来の人材確保に向けて、産業で働く魅力の発信をいっそう強化していきます。次に「2.産業政策と労働政策の好循環を通じた『圧倒的な生産性向上』の実現」に取り組みます。産業レベルでの生産性向上を企図する「圧倒的な生産性向上」の実現に向けて、産業全体に関わる法改正やDX推進、連携・協業策の強化など、産業政策の実現を強力に推進します。また、生産性向上の実現に不可欠な「人への投資」をはじめ、中期的な視野に立った労働政策を展開することで、やりがい・働きがいのある魅力にあふれた職場を産業全体で実現します。そして「3.仲間の輪のさらなる拡大と運動の変革への挑戦」に取り組みます。航空関連産業で働く仲間がさらに結集し、産業別労働組合としての価値発揮ができるよう、運動のあり方を点検し、ジェンダー平等をさらに強く意識した組織づくりなどの変革に挑戦し続けるとともに、環境課題を中心とする社会貢献活動や国際運動にも積極的に取り組みます。

【第27期-第28期運動方針全体像】

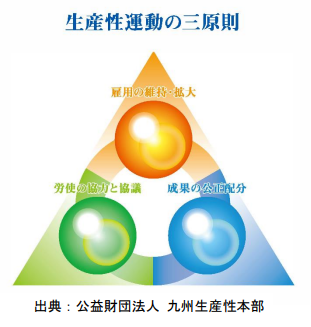

【参考:生産性運動三原則】

|

生産性運動の目的は「国民の生活水準の向上」であり、生産性向上はそのために不可欠な手段です。日本生産性本部には経済界・労働界・学識者の三者が参画しており、生産性運動の推進には労使の協力が不可欠との設立当時の強い思いを反映して、「生産性運動三原則」(①雇用の維持拡大、②労使の協力と協議、③成果の公正な分配)を掲げています。 公益財団法人日本生産性本部ホームページより引用 |

1.産業の基盤である安全の堅持と人材の確保

- 安全運航の堅持、安全・安心なサービスの提供は、産業存続と発展の基盤であり、不断の努力による安全意識の醸成、職場における作業安全や空港保安の主体的なチェックを起点とする航空安全政策の実現および実効性の向上を図ります。

- 安全の堅持と産業の発展の前提となる人材の持続的な確保に向けて、産業で働く魅力を、働く仲間自身が再認識する取り組みを継続するとともに、将来の産業を支える未来の仲間に対して関心のすそ野を広げる取り組みのさらなる展開を図ります。

(1)航空安全政策の実現と安全意識の醸成

- 飲酒に係る不適切事案の根絶に向け、個々人の意識改革、職場の風土改革とともに、航空連合としてのサポート体制を作ります。加えて、2024年10月に国土交通省から示された飲酒基準合理化の運用開始に向けて、職場の現状も踏まえて取り組みます。

- 国が設置した「空港における旅客の保安検査の実施主体の円滑な移行に向けた実務者検討会議」において、2025年6月に示された「中間とりまとめ」について、今後策定される空港ごとのロードマップの内容を確認し、着実な移行につなげます。加えて、引き続き検討課題が多い費用負担の見直しについて、航空連合としての主張の反映に取り組みます。

- 機内における盗撮行為や悪意を持った無断撮影行為に関して、撮影罪施行後の職場状況を継続的に点検します。加えて、事業者に義務化されることになったカスタマーハラスメント対策について、職場における実効性向上につなげます。

- ①~③以外の航空安全に関わる諸政策について、職場の声も踏まえて不断に点検するとともに、他産別や政策議員フォーラムメンバーとの連携などにより、具体的な前進・解決をめざします。

- 産業内の安全意識の向上とその行動化に向けて、産業政策・労働政策の両面で取り組みます。また、他産業の仲間とも継続的に連携し、安全・衛生に関わる知見のブラッシュアップを図ります。

(2)産業で働く魅力の発信強化とすそ野の拡大

- 航空関連産業で働く魅力や産業のトピックスについて、新たなコンテンツの開発に取り組むとともに、各種の媒体を戦略的に駆使し、実効性と発信力を強化します。。

- 将来を担う若年層や子どもたちに、航空関連産業で働く魅力を直接伝える機会を継続的に設定するとともに、さらなる拡大に向けて検討し、具現化を図ります。

- 航空連合ビジョン「いつの時代も社会から必要とされ、働く仲間がやりがいを感じ、誇りをもって働ける産業」を内外に広く発信し、あるべき姿の実現に取り組みます。

2.産業政策と労働政策の好循環を通じた「圧倒的な生産性向上」の実現

- 職場における不断の生産性向上の取り組みを基盤に、個社やグループの垣根を超えた産業、および空港全体での「圧倒的な生産性向上」をめざし、本部・地方組織が一丸となって「航空連合 2025-2026産業政策提言」の具現化に取り組みます。

- 国内線の事業環境が急速に悪化していることを踏まえ、産業全体の雇用確保・維持に極めて関わりが大きいことから、あらゆる政策実現を通じた事業性の維持と働くものの安心の確保に重点的に取り組みます。

- 生産性向上の実現に必要不可欠な「人への投資」を強化するとともに、誰もが安心して長く働くことができる産業づくりをめざし、本部・加盟組合が一丸となって、新たに策定する「航空連合 中期労働政策方針(2026-2029)」の具現化に取り組みます。

- 労組の有無や資本関係にかかわらず、産業全体に「人への投資」を波及させ、労働諸条件の着実な向上を図るべく、「航空連合 適正取引ガイドライン」を最大限に活用し、友好組織とも連携しながら、適正取引の推進に取り組みます。

- あらゆる政策実現の重要な手段として、航空連合政策議員フォーラムとの連携維持、地方自治体議員との関係拡大を図るとともに、組合員の政治意識と参画感の向上に継続的に取り組みます。

(1)「圧倒的な生産性向上」に向けた産業政策の実現力強化

- 航空連合におけるあらゆる取り組みの基軸となる「圧倒的な生産性向上」の考え方や経緯に関わる理解を深め、今後の政策アップデートや具体的な要請内容の検討につなげます。

- 2025年5月に国が設置した「国内航空のあり方に関する有識者会議」に参画し、働くものの視点に立った政策実現に取り組みます。これに強く関連する税制改正や予算概算要求・補正予算等において、関連要望の具現化を図ります。合わせて、航空機燃料税の最終的な廃止に向けた取り組みを強化します。

- 航空関連産業に関わる規制の見直しや施設・ハード面の改善要望など、生産性向上に資する政策をとりまとめ、関係省庁や空港管理者等に対する要請につなげ、政策実現による生産性向上の成果を産業全体で積み上げます。

- 自動化・省力化等に関する官民の検討に積極的に関与し、航空関連産業のDXに対する国のサポート強化に取り組みます。また、空飛ぶクルマやドローンという新しいモビリティに関わる知見の獲得に積極的に取り組み、産業政策のアップデートを図ります。

- 航空関連産業全体における生産性向上や持続的発展など、産業の諸課題を業界団体と協議する機会を継続的に設定するとともに、政労使による対話機会を検討し、その実現をめざします。

- 産業政策に関わる加盟組合における理解促進や情報共有を図るとともに、政策実現につながる世論喚起にも継続して取り組みます。

- 航空連合政治方針をアップデートし、本部・地方組織双方の政策実現に向けて、航空連合政策議員フォーラムの活動の充実とメンバーとの連携強化を図ります。また、航空連合地方組織における各地方自治体の議員との関係を段階的に構築します。政治方針に基づいて加盟組合における政治参画意識の醸成に努め、国政選挙における組合員の投票率向上を図るとともに、フォーラムメンバー議員の当選に向け、積極的に選挙運動に取り組みます。

- 政権与党の議員・党本部に対して航空連合の産業政策に対する理解を深める活動を継続し、政策実現力の一層の強化を図ります。

(2)「圧倒的な生産性向上」に向けた労働政策の実現力強化

- 中期的にめざしたい働き方や労働条件を示した「航空連合 中期労働政策方針(2026-2029)」の具現化をめざし、航空関連産業全体を俯瞰した総合的な労働条件等の改善に取り組みます。

- 生産性運動三原則に基づいた「成果の公正な配分」、「人への投資」について産業内の労使で広く認識を合わせます。そのうえで、労働条件調査や航空連合の生産性指標なども検討し、2025春闘で掲げた「人への投資」による「圧倒的な生産性向上」の好循環を中長期的に定着させることや、ますます重要となる「人材の確保・育成・定着」を実現することをめざし、2026春季生活闘争方針を策定します。

- 加盟組合に航空連合春闘方針の理解・浸透を図り、全体で一丸となって取り組むことができるようサポート体制を充実させるとともに、労使間における認識の共有化とそれを通じた交渉・協議の円滑化につなげます。

- 中期労働政策方針に掲げる「働き方・休み方改善指針」や、「ジェンダー平等推進計画」における「職場における労使のアクション」の具現化に向け、労働法制の議論状況もにらみつつ、他産業や会社・職場の好事例を共有・展開することにより、ワーク・ライフ・バランスの推進や、多様な人材がいきいきと活躍できる魅力ある職場づくりと環境整備に取り組みます。

- 個別の加盟組合の労働諸条件に関するサポート機能を強化し、ともに問題解決に取り組みます。

- 社会保障や税制などの社会政策について、航空連合としての考え方を議論し、連合を通じて意見反映をおこないます。

(3)適正な取引の推進による航空関連産業全体への「人への投資」の波及

- 労組の有無や資本関係にかかわらず、地方空港総代理店をはじめ、航空関連産業全体における委託企業等の状況把握や課題共有を進め、産業全体の雇用の安定や労働条件の向上に取り組みます。

- 第26期に策定した「航空連合 適正取引ガイドライン」を活用し、とりわけグランドハンドリング業界の受委託関係の適正化をめざします。また、国が2025年4月に設置した「空港グランドハンドリング事業における適正取引等推進のためのガイドライン策定に向けたワーキンググループ」に引き続き参画し、実効性のあるガイドラインの策定に向けた意見反映に取り組みます。

- 航空分野における特定最低賃金の創設や労働協約の拡張適用、改善基準告示の適用など、あらゆる法制度の活用による労働条件向上策の実現に継続的に取り組みます。

3.仲間の輪のさらなる拡大と運動の変革への挑戦

- 産業全体における労使関係の健全化を推進すべく、仲間の輪の拡大と組織化を通じた「航空連合 組織化方針」の具現化に取り組み、2028年10月(第30期期初)までの早期に「5万人組織」を達成します。

- 産業で働く仲間が増大・多様化している中、誰もが安心して働き、生活できるための窓口となりうる組織であるべく、労働相談機能、および情報発信機能の強化を図ります。会社組織と組合組織の双方において、多様性の尊重とジェンダー平等をさらに推進すべく、「航空連合 ジェンダー平等・多様性推進計画(2025.10~2030.9)」の具現化に取り組みます。

- 世界情勢の変化に能動的に対応すべく、日本の航空関連産業を代表する産別組織として、ITF(国際運輸労連)の諸活動をはじめとする国際労働運動に積極的に参画するとともに、すべての働く人の人権が守られるよう、「人権デューデリジェンス」の考え方に基づく運動を推進します。

- 脱炭素社会の実現に貢献すべく、「航空連合の森」におけるボランティア活動を継続するとともに、産業別組合として社会的課題にも積極的に取り組み、連合の平和行動やさまざまな社会運動への参画を継続していきます。

(1)健全な労使関係の構築と組織基盤強化による5万人組織への挑戦と広報機能の強化

- 航空関連産業全体における健全な労使関係の構築と航空連合の組織力強化、さらに「人への投資」の波及に向け、仲間の輪の拡大・組織化に一層取り組みます。

- 加盟組合における未組織の有期雇用社員・パート労働者の組織化へのサポートを強化するとともに、「航空連合組織強化ハンドブック」も活用しながら、組合設立に向けた相談窓口の充実や接点強化を図ります。

- 「航空連合組織化方針」に基づく「航空連合 組織マップ」を活用し、未組織・未加盟組合への組織化の取り組みを強化し、2028年までのできるだけ早期に5万人組織をめざします。

- 加盟組合において、会社の合併や分割・買収・人員削減など、労働条件に影響が生じうる課題が生じた際には、「航空連合 雇用・労働条件に関わる課題の対応手引き」を活用し、具体的な会社提案に対する労組対応を積極的にサポートします。

- 既存の各種情報発信ツールの機能・役割を整理したうえで、航空連合の活動や成果を組合員や産業で働く仲間にさらに広く伝えられるよう、新たな取り組みを検討します。

- マスメディアを通じた情報発信に、引き続き積極的に取り組み、政策実現や「人への投資」の波及につなげます。

- 組合員の生活の安心につながるよう、「ゆとり共済つばさ」や「医療共済」などの組合員向けサービスと、組合活動補償共済やメンタルヘルスサポートなどの組合単位で加入するサービスに関して、周知・広報を徹底し、加入促進と対外周知を図ることで、スケールメリットの発揮と組織拡大につなげます。

(2)多様な仲間の価値観を職場や労働組合の運動に反映させるジェンダー平等の推進

航空連合ジェンダー平等・多様性推進計画(2025.10~2030.9)」に基づき、航空連合の機関会議における女性参画比率目標40%の確実な達成に向け、ジェンダー平等参画の目的や目標の意義について継続的に認識の共有を図り、着実な具現化をめざします。

- 「航空連合 ジェンダー平等推進計画(2025.10~2030.9)」における「組合活動のアクション」の諸目標達成に向けて、職場実態に基づく推進体制や会議体の構築・運営に取り組みます。

- 男性育休の取得推進や家事・育児への参画など、ジェンダーに関わらず主体的に取り組むことができる事例やフェミテックの考え方などを広く共有し、誰もがいきいきと働くことができる風土醸成に取り組みます。

- LGBTQや外国人労働者など、多様性に対する理解促進に資する情報提供や意見交換の場を設定します。

(3)航空連合地方組織の基盤強化と本部事務局運営の改善

- 本部事務局はオンラインと実出席のそれぞれのメリットを最大化した組織運営や、各会議の位置づけの明確化によって活動の一層の充実を図ります。

- 航空連合内のITプラットホーム(Google Workspace)を活用し、資料の電子化やデータベース化、各種動画配信等をおこない、加盟組合・地方組織の活動の充実や議論の活性化を図ります。

- 地方組織の政策実現力強化に資する取り組みを継続します。また、地方組織と本部事務局、さらに加盟組合との連携・相互理解を推進します。

- 地方組織が取り組む社会貢献をはじめとする諸活動について、本部事務局としてもサポートするとともに、内外に積極的に発信・共有をおこないます。

- 本部事務局の移転先の検討を進め、活動に支障を来たさないよう計画的かつスムーズな移転を実現します。また、本部事務局の働き方を点検・改善し、持続可能な運営体制の構築を図ります。

(4)産業に集う仲間の人材育成・人材交流の一層の強化

- 加盟組合の人材育成に寄与するべく、航空連合ならではのリソースを活用した取り組みを推進します。また、専門委員会や部会などにおいても外部講師による講演機会などを積極的に設定し、関連分野の理解促進につなげます。

- 上部団体や外部団体主催の研修を積極的に加盟組合に展開し、オンラインも最大限活用しながら加盟組合の人材育成をサポートするとともに、本部事務局メンバーも不断の学びを追求します。また、地方航空連合や加盟組合からのニーズに応じ、勉強会の開催をサポートします。

- 各会議開催後の出席者による交流機会の一層の充実を図ります。集合形式で開催する際には、開催地域や施設の見学などを積極的に盛り込み、実出席の価値最大化を図ります。

(5)直面する社会課題への対応強化と国際労働運動への参画

- 「連合エコライフ21」の取り組みに参画し、加盟組合に地球温暖化防止に関する情報発信をおこなうとともに、環境にやさしいライフスタイルづくりの浸透を図ります。また、上部団体の連合などで実施する社会貢献活動や署名運動等へ積極的に参画します。

- 航空関連産業として、脱炭素社会の実現に貢献すべく、航空連合に集う仲間の力を結集した独自の環境ボランティア「空をつなぐ。笑顔をつなぐ。プロジェクト」を継続的に実施します。

- 航空関連産業は平和の上に成り立っていることを踏まえ、連合の平和行動に参画します。あわせて、昨今の激甚化する自然災害への対応として、被災した職場の状況を迅速かつ適切に把握し、情報共有に努め、組合員やご家族へのサポートをおこないます。あわせて、連合が実施する災害ボランティアに積極的に参画します。

- 日本の航空関連産業を代表する産別組織として、積極的にITFの諸活動への参加や国際的な情報収集と発信、関係団体との連帯に取り組みます。また、広く航空関連産業に関わる人たちの働き方や人権が適切に守られることを大切にすべく、人権デューデリジェンスの考え方に対する理解を深め、あらゆる活動の基底に置いていきます。